In 1944, a middle-class woman in the industrial English town of Workington was sure  she had the wrong child. Seven years earlier, Margaret Wheeler had given birth to a daughter in a nursing home in Nottingham on a morning when another woman also had a baby girl in the same home.

she had the wrong child. Seven years earlier, Margaret Wheeler had given birth to a daughter in a nursing home in Nottingham on a morning when another woman also had a baby girl in the same home.

Wheeler became uneasy when her baby was handed to her the following day, instinctively anxious that the child was not hers. She tried to persuade the other parents to agree to blood tests, but they refused. All else having failed, she eventually did the obvious thing. She wrote to Bernard Shaw for guidance.

Shaw, who was 87, responded with humane wisdom. If there were to be blood tests to determine the true parentage of the children, he advised, it was imperative that “these children shall never be psychologically wrecked by being told about the tests until they are at least forty, if at all”.

And he also made a typically provocative joke about the way Wheeler was asking him to re-enact the biblical story of the judgment of Solomon: “I am tempted to write a play on the Judgment of Solomon, in which he will discover that the woman who gave up the child to save its life was not its mother, and that the other one was and disliked it.”

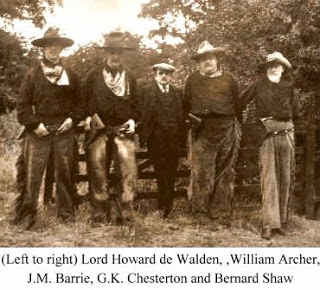

Wheeler wrote to Shaw because he was immensely famous and hugely admired. He is the most globally influential Irish person in history. When Bernard Shaw died in 1950, Jawaharlal Nehru, the first prime minister of independent India, said of him that “he was not only one of the greatest figures of his age, but one who influenced the thought of vast numbers of human beings during two generations”. This was not mere piety of the kind that gushes up like a geyser when a famous and ancient figure passes away. Nehru had made a pilgrimage to see Shaw at his home in Ayot St Lawrence just over a year earlier, and had followed his writings since he heard him speak about socialism at Cambridge in 1912.

It is hard, at this distance, to appreciate just how widely revered Shaw was. Albert Einstein said simply that “Shaw is undoubtedly one of the world’s greatest figures both as a writer and as a man”. In 1937, Winston Churchill, though no admirer of Shaw’s politics (his first, unpublished “literary effusion” was “a ferocious onslaught upon him”), described him as “the greatest living master of letters in the English-speaking world”. After Shaw’s death in 1950, Thomas Mann began his obituary tribute with the words “Les dieux s’en vont – The gods pass”.

But more importantly Shaw was read by millions of ordinary people: he is a key figure in the development of the cheap paperback book. The hugely influential nonfiction paperback imprint Pelican was launched with a Shaw book. For Shaw’s 90th birthday in 1946, Penguin published what it called the “Shaw Million”, 10 titles in editions of 100,000 each. And Shaw’s fame and influence were not confined to the western world. He was part of the public sphere in India and in China. The great Chinese writer Lu Xun noted when Shaw visited Shanghai in 1933 how everyone was hoping he would endorse their own opinions: “The lame hope he will advocate using crutches, those with scabies hope he will praise hat-wearing, those who use rouge hope he will taunt sallow-faced matrons …”

But in a sense, it was not Shaw who was so famous – it was his most successful character, GBS, the titanic sage invented by a shy, awkward Irish outsider. “My currency,” he said accurately and matter-of-factly in 1924, “is as universal as that of Sherlock Holmes … or Mary Pickford … or Charlie Chaplin”. Holmes is a fictional character and Pickford and Chaplin were projected into public consciousness by the Hollywood dream machine. Shaw knew that GBS was a fiction too: as he recalled in 1921, “I had to become an actor, and create for myself a fantastic personality fit and apt for dealing with men, and adaptable to the various parts I had to play”.

And it is this that makes him so profoundly modern a figure. Shaw is too easily thought of as a great Victorian. He should be recognised instead as a key figure in the emergence of the culture of celebrity. For he is arguably the first person in history to successfully project a global personal brand all on his own, without a state, a church, a movie studio or a record deal.

Precursor to Dylan

It seems somehow fitting that last year, when Bob Dylan became only the second artist to win both an Oscar and a Nobel prize, he namechecked Shaw among the writers “I’ve been familiar with and reading and absorbing”. He was surely aware that the Irish playwright was the only person to have done this particular double before him, and to have thus spanned high art and popular culture so successfully.

Shaw has much more has more in common with Dylan and David Bowie than he has with William Gladstone or Anthony Trollope. Like Dylan or Bowie, he was one of the great masters of self-invention, a nobody who captured the zeitgeist. Shaw was one of the first private individuals on the planet to fully understand how to generate – and how  to use – global fame. He was among the first private citizens to grasp the possibilities of mass media and the age of mechanical reproduction for the creation of a different kind of power in the world. He was one of the first to understand that in this mass-media age, performance is not just what happens on the stage, it is everywhere.

to use – global fame. He was among the first private citizens to grasp the possibilities of mass media and the age of mechanical reproduction for the creation of a different kind of power in the world. He was one of the first to understand that in this mass-media age, performance is not just what happens on the stage, it is everywhere.

And he did this from the most unpromising beginnings. It seems apt that Shaw invented two words that found their way into the dictionaries. One, of course, was “Shavian” – his genius for self-promotion embedded in the successful creation of a linguistic brand. (He had previously tried out “Shawian” but it didn’t take.) But the other was “downstart”, a word that summed up his own origins: “I was a downstart and the son of a downstart.”

His family, he recalled, “talked of themselves as the Shaws”, in the way others would “say the Valois, the Bourbons, the Hohenzollerns, the Hapsburgs or the Romanoffs … ” They were successful Protestant landowners, merchants and bankers. But his branch had come down in the world, what money they had left squandered by his father’s drinking and business failures. It is striking that Shaw complained of Oscar Wilde’s “Merrion Square Protestant pretentiousness”. He was painfully aware of the long social distance between Merrion Square and his own modest middle-class home on Synge Street.

He was poorly educated. At 19 he was living with his father (his mother and sisters  having decamped to London with his mother’s music teacher “Vandaleur” Lee), and working as a cashier in Uniacke Townshend’s estate agency in Molesworth Street. (Years later, when he married Charlotte Payne-Townshend, from the same posh family, her cousin, the novelist Edith Somerville, wrote that “She is now Mrs George Bernard Shaw and I hope she likes it … He began as an office boy in [Townshend’s] agency office in Dublin and now he is distinctly someone in a literary way but he cannot be a gentleman…”)

having decamped to London with his mother’s music teacher “Vandaleur” Lee), and working as a cashier in Uniacke Townshend’s estate agency in Molesworth Street. (Years later, when he married Charlotte Payne-Townshend, from the same posh family, her cousin, the novelist Edith Somerville, wrote that “She is now Mrs George Bernard Shaw and I hope she likes it … He began as an office boy in [Townshend’s] agency office in Dublin and now he is distinctly someone in a literary way but he cannot be a gentleman…”)

After he left Dublin, he lived with his mother in London on an allowance of a pound a week and wrote five rejected novels. He was socially awkward: as he later confessed to another young man, TE Lawrence, who was then in the course of inventing a personal brand (Lawrence of Arabia), “I was naturally a pitiably nervous, timid man, born with a whole plume of white feathers”.

Titanic transformation

How did this pitiably nervous young man become the titanic GBS? In part, by the sheer audacity of his ambition. “My business,” he wrote to Tighe Hopkins in August 1889, when he was still no more than a working music critic and socialist agitator, “is to embody the Zeitgeist”. Not, note, to express or capture the zeitgeist, but to embody it. He sought, he told Hubert Bland the same year, to become aware of himself as “a vessel of the Zeitgeist or will or whatever it may be”. He was convinced that there is a mysterious life force and he was somehow filled with it.

Zeitgeist”. Not, note, to express or capture the zeitgeist, but to embody it. He sought, he told Hubert Bland the same year, to become aware of himself as “a vessel of the Zeitgeist or will or whatever it may be”. He was convinced that there is a mysterious life force and he was somehow filled with it.

This made him – or at least GBS – indefatigable. Since he was unable to cut a figure in society, he set out to recut society according to his own designs. In Victorian society, a gentleman engaged in politics only as an unpleasant duty. Shaw made GBS into a vehicle for his open, unashamed propagandistic designs on the minds of the emerging middle and working classes. Shaw worked brutally hard in his study, but GBS was forged on soapboxes and platforms.

The timid Shaw, having invented GBS, could physically become him, brazenly standing on street corners and commanding audiences to listen to him. Though he is not generally seen as such, GBS should perhaps be regarded as the last in the line of the great Dublin Protestant orators that runs from Edmund Burke through Richard Brinsley Sheridan and Henry Grattan.

What GBS achieved, though, was to take their brilliant parliamentary oratory out into the streets and the meeting houses of clubs and societies. He fully democratised it, taking it, as he put it, everywhere “from university dons … to demonstrations of London washerwomen.”

With his lyrical Irish accent, he could turn the classical rhetorical tradition into something apparently intimate and conversational, without losing its rhythms and rigour.

He eventually took this style into the theatre, and into the long prefaces with which he framed his published plays. In 1900, defending his practice of publishing these prefaces, he wrote: “They tell me that So-and-So, who does not write prefaces, is no charlatan. Well  I am. I first caught the ear of the British public on a cart in Hyde Park, to the blaring of brass bands, and this not at all as a reluctant sacrifice of my instinct of privacy to political necessity, but because, like all born dramatists and mimes of genuine vocation, I am a natural-born mountebank. I am well aware that the ordinary British public requires a profession of shame from all mountebanks … I really cannot respond to this demand for mock-modesty. I am ashamed neither of my work nor of the way it is done … I leave the delicacies of retirement to those who are gentlemen first and literary workmen afterwards. The cart and trumpet for me.”

I am. I first caught the ear of the British public on a cart in Hyde Park, to the blaring of brass bands, and this not at all as a reluctant sacrifice of my instinct of privacy to political necessity, but because, like all born dramatists and mimes of genuine vocation, I am a natural-born mountebank. I am well aware that the ordinary British public requires a profession of shame from all mountebanks … I really cannot respond to this demand for mock-modesty. I am ashamed neither of my work nor of the way it is done … I leave the delicacies of retirement to those who are gentlemen first and literary workmen afterwards. The cart and trumpet for me.”

Unnerving the establishment

This rough training ground made him nerveless – and thus, for the establishment, utterly unnerving. In his first successful comedy, Arms and the Man, the aristocratic Sergius challenges the bourgeois republican Bluntschli to a duel with sabres. Bluntschli’s reply is Shavian: “that’s a cavalry man’s proposal. I’m in the artillery; and I have the choice of weapons. If I go, I shall take a machine gun.” GBS was Shaw’s machine gun in an arena of gentlemanly sabre-rattlers, a formidable weapon loaded with deadly wit.

He trained it on the pieties of Victorian imperial patriarchy. He assaulted the most sacred domain of all: “I hate the Family,” GBS thundered in a lecture to the Fabian Society in  1886 when he was 30. “I loathe the Family. I entirely detest and abominate the Family as the quintessence of Tyranny, Sentimentality, Inefficiency, Hypocrisy, and Humbug.” Shaw watched GBS’s performance with approval. In the minutes of the meeting, the secretary noted that “This was one of Shaw’s most outrageous performances.” The secretary who wrote the note was of course Shaw himself.

1886 when he was 30. “I loathe the Family. I entirely detest and abominate the Family as the quintessence of Tyranny, Sentimentality, Inefficiency, Hypocrisy, and Humbug.” Shaw watched GBS’s performance with approval. In the minutes of the meeting, the secretary noted that “This was one of Shaw’s most outrageous performances.” The secretary who wrote the note was of course Shaw himself.

GBS was really, as Shaw later acknowledged, an old-fashioned preacher, but one who turned the imperial virtues into terrible sins. He preached that the patriarchal family committed the great sin of treating children as the mere possessions of their parents. He preached that women, far from being uninterested in sex, were sexually driven and that the life force required them to be free to follow their desires. He preached that marriage based on female economic dependency was legitimised prostitution. He preached that consenting homosexual love was no business of the state.

He savaged jingoism and political piety. On the Boer war, he wrote: “the moral position of the Boers and the British is precisely identical in every respect; that is, it does not exist. Two dogs are fighting for a bone … ”

When even socialists and liberals were insisting, at the outbreak of the first World War, that it was a great moral crusade of a decent peace-loving Britain against a barbaric and militarist Germany, Shaw, in Common Sense about the War, wrote that “I see both nations duped, but alas! not quite unwillingly duped, by their Junkers and Militarists into wreaking on one another the wrath they should have spent in destroying Junkerism and Militarism in their own country. And I see the Junkers and Militarists of England and Germany jumping at the chance they have longed for in vain for many years of smashing one another and establishing their own oligarchy as the dominant military power in the world.”

Loathing of poverty

Above all, GBS went to war with the dominant view that poverty is the fault of the poor. He imbibed from the sights and smells of the Dublin slums a visceral loathing of poverty and of the structures that kept in place a system of “million-dollar babies side by side with paupers worn out by a long life of unremitted drudgery”.

To him, poverty is not the cause of crime – it is itself the primary crime. GBS, in the preface to Major Barbara, assaults “the stupid levity with which we tolerate poverty as if it were … a wholesome tonic for lazy people”. His great political impulse is to demoralise poverty. He assails the absurdity of the notion implicit in so much right-wing thought, that poverty is somehow more tolerable if it is a punishment for moral failings.

And he was extraordinarily effective. Writing for Shaw’s 90th birthday in 1946, JB Priestley noted that if Shaw’s plays seemed to have lost some of their edge, that was because audiences “have already absorbed or even been conditioned by a good deal of  his social criticism … Some of the air we breathe now has GBS in it, a little mountain oxygen that somehow penetrated the fog.” Shaw’s influence seemed by then so pervasive as to be invisible.

his social criticism … Some of the air we breathe now has GBS in it, a little mountain oxygen that somehow penetrated the fog.” Shaw’s influence seemed by then so pervasive as to be invisible.

This was especially so because the most important aspect of his influence is not what Shaw taught people to think but how he taught them to think. What Shaw injected into modernity was not just a set of ideas – it was a way of thinking. He democratised scepticism. What Voltaire had done for the intellectual elites of the 18th century, forcing them to question all received ideas, Shaw did for the age of mass readership and mass media. He embodied a zeitgeist of positive doubt – people learned from him that all assumptions are lazy.

And this makes him a vital figure again. The air we breathe now is not full of sceptical mountain oxygen. The stupid levity with which poverty is tolerated has returned. The return of Victorian values and of Victorian levels of inequality and concentration of wealth should also call back to arms perhaps the greatest of the anti-Victorians.

The edge that had gone off his social criticism by the time of his death is now as sharp as ever.

Montaigne, analyse les enjeux auxquels sont confrontées les filières post-bac dans le système éducatif français.

Montaigne, analyse les enjeux auxquels sont confrontées les filières post-bac dans le système éducatif français.

En constante augmentation, la part des investissements directs étrangers en faveur et en provenance des pays en développement a atteint respectivement 40 et 20 % en 2016.

En constante augmentation, la part des investissements directs étrangers en faveur et en provenance des pays en développement a atteint respectivement 40 et 20 % en 2016. she had the wrong child. Seven years earlier, Margaret Wheeler had given birth to a daughter in a nursing home in Nottingham on a morning when another woman also had a baby girl in the same home.

she had the wrong child. Seven years earlier, Margaret Wheeler had given birth to a daughter in a nursing home in Nottingham on a morning when another woman also had a baby girl in the same home.

to use – global fame. He was among the first private citizens to grasp the possibilities of mass media and the age of mechanical reproduction for the creation of a different kind of power in the world. He was one of the first to understand that in this mass-media age, performance is not just what happens on the stage, it is everywhere.

to use – global fame. He was among the first private citizens to grasp the possibilities of mass media and the age of mechanical reproduction for the creation of a different kind of power in the world. He was one of the first to understand that in this mass-media age, performance is not just what happens on the stage, it is everywhere. having decamped to London with his mother’s music teacher “Vandaleur” Lee), and working as a cashier in Uniacke Townshend’s estate agency in Molesworth Street. (Years later, when he married Charlotte Payne-Townshend, from the same posh family, her cousin, the novelist Edith Somerville, wrote that “She is now Mrs George Bernard Shaw and I hope she likes it … He began as an office boy in [Townshend’s] agency office in Dublin and now he is distinctly someone in a literary way but he cannot be a gentleman…”)

having decamped to London with his mother’s music teacher “Vandaleur” Lee), and working as a cashier in Uniacke Townshend’s estate agency in Molesworth Street. (Years later, when he married Charlotte Payne-Townshend, from the same posh family, her cousin, the novelist Edith Somerville, wrote that “She is now Mrs George Bernard Shaw and I hope she likes it … He began as an office boy in [Townshend’s] agency office in Dublin and now he is distinctly someone in a literary way but he cannot be a gentleman…”) Zeitgeist”. Not, note, to express or capture the zeitgeist, but to embody it. He sought, he told Hubert Bland the same year, to become aware of himself as “a vessel of the Zeitgeist or will or whatever it may be”. He was convinced that there is a mysterious life force and he was somehow filled with it.

Zeitgeist”. Not, note, to express or capture the zeitgeist, but to embody it. He sought, he told Hubert Bland the same year, to become aware of himself as “a vessel of the Zeitgeist or will or whatever it may be”. He was convinced that there is a mysterious life force and he was somehow filled with it. I am. I first caught the ear of the British public on a cart in Hyde Park, to the blaring of brass bands, and this not at all as a reluctant sacrifice of my instinct of privacy to political necessity, but because, like all born dramatists and mimes of genuine vocation, I am a natural-born mountebank. I am well aware that the ordinary British public requires a profession of shame from all mountebanks … I really cannot respond to this demand for mock-modesty. I am ashamed neither of my work nor of the way it is done … I leave the delicacies of retirement to those who are gentlemen first and literary workmen afterwards. The cart and trumpet for me.”

I am. I first caught the ear of the British public on a cart in Hyde Park, to the blaring of brass bands, and this not at all as a reluctant sacrifice of my instinct of privacy to political necessity, but because, like all born dramatists and mimes of genuine vocation, I am a natural-born mountebank. I am well aware that the ordinary British public requires a profession of shame from all mountebanks … I really cannot respond to this demand for mock-modesty. I am ashamed neither of my work nor of the way it is done … I leave the delicacies of retirement to those who are gentlemen first and literary workmen afterwards. The cart and trumpet for me.” 1886 when he was 30. “I loathe the Family. I entirely detest and abominate the Family as the quintessence of Tyranny, Sentimentality, Inefficiency, Hypocrisy, and Humbug.” Shaw watched GBS’s performance with approval. In the minutes of the meeting, the secretary noted that “This was one of Shaw’s most outrageous performances.” The secretary who wrote the note was of course Shaw himself.

1886 when he was 30. “I loathe the Family. I entirely detest and abominate the Family as the quintessence of Tyranny, Sentimentality, Inefficiency, Hypocrisy, and Humbug.” Shaw watched GBS’s performance with approval. In the minutes of the meeting, the secretary noted that “This was one of Shaw’s most outrageous performances.” The secretary who wrote the note was of course Shaw himself. his social criticism … Some of the air we breathe now has GBS in it, a little mountain oxygen that somehow penetrated the fog.” Shaw’s influence seemed by then so pervasive as to be invisible.

his social criticism … Some of the air we breathe now has GBS in it, a little mountain oxygen that somehow penetrated the fog.” Shaw’s influence seemed by then so pervasive as to be invisible. The government has indicated it is ready to suspend Catalonia’s autonomy after a deadline passed for the Catalan authorities to drop their push for independence. writes on the role of Spanish nationalism in the crisis. He argues that moving towards independence using extralegal means is not only illegitimate but unrepresentative, but that it is also clear the status quo is unacceptable for a large majority of Catalans. A small window of opportunity might still be open for a solution to be reached through dialogue.

The government has indicated it is ready to suspend Catalonia’s autonomy after a deadline passed for the Catalan authorities to drop their push for independence. writes on the role of Spanish nationalism in the crisis. He argues that moving towards independence using extralegal means is not only illegitimate but unrepresentative, but that it is also clear the status quo is unacceptable for a large majority of Catalans. A small window of opportunity might still be open for a solution to be reached through dialogue. l’Union européenne se sont mis d’accord sur une réforme de la directive sur les travailleurs détachés. Depuis de longs mois, le dossier opposait les gouvernements européens entre eux. Ardemment soutenue par Emmanuel Macron, cette réforme vise à encadrer davantage le travail détaché au sein du marché intérieur et à limiter les situations de dumping social. Trois questions à Morgan Guérin, spécialiste des questions européennes à l’Institut Montaigne.

l’Union européenne se sont mis d’accord sur une réforme de la directive sur les travailleurs détachés. Depuis de longs mois, le dossier opposait les gouvernements européens entre eux. Ardemment soutenue par Emmanuel Macron, cette réforme vise à encadrer davantage le travail détaché au sein du marché intérieur et à limiter les situations de dumping social. Trois questions à Morgan Guérin, spécialiste des questions européennes à l’Institut Montaigne.

n un nouveau rapport du Groupe de la Banque mondiale, les épisodes de sécheresse à répétition ont des conséquences extrêmement importantes et souvent invisibles : à l’échelle mondiale, ces phénomènes détruisent les récoltes dans des quantités qui suffiraient à nourrir 81 millions de personnes par jour pendant une année, dévastent des forêts et menacent de condamner des générations d’enfants à la pauvreté.

n un nouveau rapport du Groupe de la Banque mondiale, les épisodes de sécheresse à répétition ont des conséquences extrêmement importantes et souvent invisibles : à l’échelle mondiale, ces phénomènes détruisent les récoltes dans des quantités qui suffiraient à nourrir 81 millions de personnes par jour pendant une année, dévastent des forêts et menacent de condamner des générations d’enfants à la pauvreté.