Créateur, notamment, des jardins de Marly, de Trianon, de Chantilly, de Saint-Cloud, mais surtout du parc de Versailles qui restera comme le chef-d’oeuvre du « jardin à la française », André Le Nôtre, d’une extraction très modeste, commença d’étudier la peinture et sut s’élever par un rare mérite à une situation exceptionnelle lui valant fortune et réputation

André Le Nôtre appartenait à cette bourgeoisie d’où Louis XIV tira les hommes qui firent dans les arts, comme dans l’administration, le lustre de son siècle. Les Le Nôtre semblent originaires du Vexin, probablement de la vallée de Bray. Ils ont des attaches à Rouen et sont alliés avec les Corneille. Mais le père et le grand-père de Le Nôtre étaient des bourgeois de Paris, de la paroisse de Saint-Germain-l’Auxerrois.

Le grand-père, Pierre Le Nôtre, dans un acte qui date de 1572, est qualifié de jardinier, marchand de fruits, bourgeois de Paris. L’acte qui nous apprend la profession de Pierre Le Nôtre vise un marché passé entre lui et Antoine-Nicolas Derville, « ordonnateur des bâtiments et jardins du parc de Sa Majesté la Reine, mère du roy, pour la bonne culture, fumer, amender, en semences et entretenement de toutes façons, bien deument et continuellement six parterres des dits jardins, dont quatre d’hortolaiges et les deux autres d’arbres ».

Et c’est ainsi que Pierre Le Nôtre devint jardinier de Catherine de Médicis. Son fils, Jean Le Nôtre, fut jardinier ordinaire du roi Louis XIII pour son jardin des Tuileries. Cette famille Le Nôtre était, à la vieille mode française, fortement attachée à une profession dans laquelle les enfants succédaient aux pères, à un métier dans lequel se perfectionnaient les générations successives. Cette constante direction de l’esprit, cette hérédité des mêmes soins, des mêmes occupations, l’éducation professionnelle que les parents pouvaient donner à leurs enfants dès la première jeunesse, et puis cet amour, cette sorte d’honneur, qui liaient les hommes à leur tâche, expliquent en partie le degré de perfection où certains arts manuels étaient parvenus en France à cette époque.

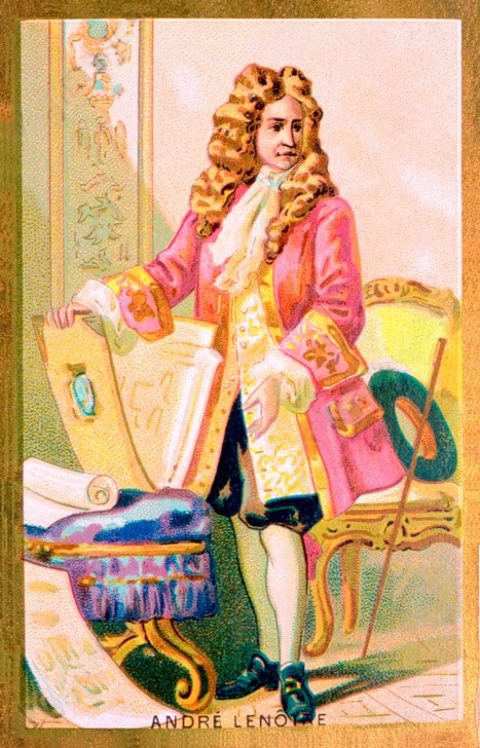

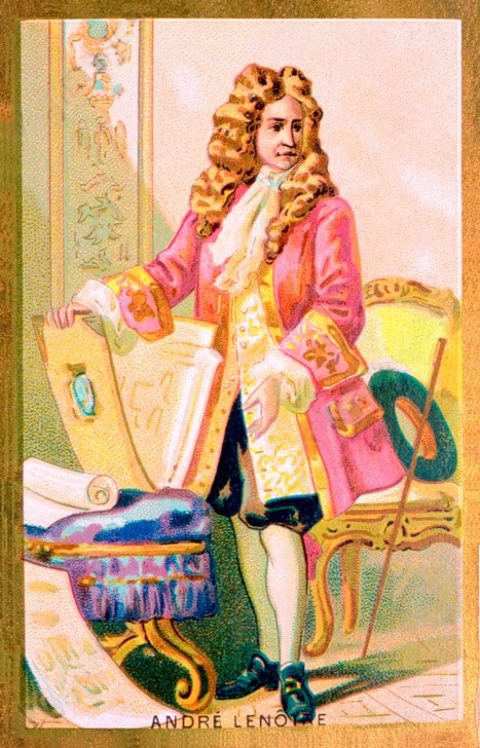

André Le Nôtre. Peinture de Carlo Maratta (vers 1680) |

|

Celui du jardinage était en grand honneur et nous savons que les jardiniers français se piquaient de dépasser les Italiens. Jean Le Nôtre servit d’abord sous les ordres de Claude Mollet. Il eut un instant la charge particulière des deux parterres qui étaient devant le pavillon des Tuileries. Mais sa situation progressa et devint assez importante pour qu’il pût accroître considérablement sa fortune. Son nom figure dans de nombreux actes d’achats d’immeubles au Châtelet de Paris. Il était propriétaire de plusieurs maisons et de terrains compris entre la rue Saint-Honoré et le boulevard, à la hauteur de l’église de l’Assomption, qui ne fut construite que beaucoup plus tard.

Jean Le Nôtre avait épousé Marie Jacquelin, d’une famille de bonne bourgeoisie parisienne. De ce mariage il eut un fils, André, et trois filles. André naquit le 12 mai 1613 dans la maison de la rue Saint-Honoré qu’habitaient alors ses parents. Il fut baptisé aussitôt. Il eut pour marraine dame Claude Martigny, femme de Claude Mollet, qualifié dans cet acte de « premier jardinier de Sa Majesté au jardin des Thuilleries ». Son parrain fut André Bérard, sieur de Maisoncelle, contrôleur général des jardins du Roi.

André Le Nôtre montra jeune de grandes aptitudes pour le dessin et pour la peinture. Dans ce foyer où l’on naît pépiniériste et jardinier de père en fils, le génie du jeune homme apporte un certain trouble. Son exubérance, son enthousiasme pour le beau, la passion qu’il met dans ses propos, étonnent les familiers du calme logis, inquiètent Jean Le Nôtre. Il aime son métier, il n’en conçoit pas d’autre pour son fils. Il tient à la conservation de sa charge. Il vit entouré de gens de sa corporation et que les préoccupations professionnelles absorbent.

On imagine les réunions de la famille, de ses amis, tous préoccupés des soins qu’ils prennent, celui-ci des fleurs, tel autre des orangers ou des arbres à fruits du roi. Il s’agit de s’entendre sur la meilleure époque a choisir pour certaines semailles ou plantations. Claude Mollet, le plus expérimenté, se souvient des belles choses que Dieu lui a permis de réaliser sous le règne de Henri le Grand, des poiriers qu’il a plantés jadis à Fontainebleau. Il affirme la nécessité de subordonner tous les travaux du jardinage au cours de la lune. « Il ne fait pas bon planter, dit-il, ni poiriers, ni pommiers quand la lune est dessous terre » ; ou encore « il faut considérer en quelle lune vous serez quand vous désirerez faire semer et transplanter, parce que les semences étant de diverses qualités, l’une demandera à être semée en nouvelle lune et l’autre en décours ». Et c’est lui encore qui assure : « Les poiriers de Bon-Chrestien d’hiver sont fort domestiques ; il ne faut pas les éloigner de la maison, mais les planter, si faire se peut, dans les basses-cours : ils demandent de voir souvent leur maître ; l’haleine de l’homme leur est fort agréable. »

Propos charmants qui témoignent de l’amitié de ces vieux jardiniers pour les plantes qu’ils cultivaient et nous laissent deviner dans quelle familiarité ils vivaient avec les arbres et les fleurs qu’ils croyaient capables d’attachement ou de reconnaissance comme des animaux domestiques. Cet aimable radotage amusait infiniment moins le jeune André Le Nôtre, qui avait d’autres soucis que ceux de son entourage, ou du moins plaçait ailleurs ses complaisances : il voulait apprendre la peinture.

Comme dans ces maisons du Tiers on fait alors grand cas de la culture de l’esprit, Jean Le Nôtre ne s’oppose pas plus à l’entrée de son fils dans un atelier que le tapissier Poquelin ne s’oppose à l’entrée de Molière au collège de Clermont. André Le Nôtre commença donc de fréquenter assidûment l’atelier de Simon Vouet, premier peintre du roi Louis XIII.

Les contemporains s’accordent pour reconnaître que Vouet était un professeur excellent et que « ses préceptes formèrent d’habiles gens ». Parmi eux on cite Le Sueur et Le Brun. Le Nôtre et Le Brun s’étaient pris d’amitié. Des goûts semblables, une même façon de comprendre la beauté les avaient tout de suite rapprochés et les tenaient unis par ces forts liens que créent chez les adolescents des communes aspirations. Le Brun quitta très vite l’atelier de Simon Vouet, mais son intimité avec Le Nôtre n’en fut point ralentie. Ce commerce fut peut-être plus profitable à Le Brun et à Le Nôtre que les leçons même de leur maître.

On sait tout ce que deux intelligences agiles et curieuses se prêtent mutuellement, comme elles s’entraînent, s’élèvent et se grandissent. Impatient de toute autorité, Le Brun avait une sorte d’esprit naturel, le goût de la culture et l’appétit du savoir. Il aimait, disent ses biographes, les studieuses lectures, lisait et commentait Descartes. Il communiqua à Le Nôtre sa haine, toute cartésienne, pour les « irrégularités » de la nature.

Jal dit que Le Nôtre « quitta un jour la peinture pour prendre le crayon de l’architecte » ; mais il néglige de nous apprendre quel fut l’architecte qui enseigna son art au futur dessinateur des jardins royaux. Il y avait à Paris une pléiade d’architectes excellents : Étienne Martellange, Jacques Le Mercier, Jean Ducerceau, Le Muet, François Mansart étaient à l’apogée de leur vogue. Auquel de ces maîtres Le Nôtre demanda-t-il des conseils ?

Il a donné de telles preuves d’attachement à la famille de Mansart, que des auteurs en ont inféré que le jardinier de Versailles avait été l’élève de l’homme habile qui dessina le parfait jardin de Bressy. Tout porte à le croire ; mais nous n’en possédons aucun témoignage certain. Et d’ailleurs un même esprit inspirait tous ces architectes. Ils réagissaient contre la fantaisie sentimentale de l’architecture du XVe siècle. Ils cherchaient à apporter dans leurs constructions une parfaite régularité et une composition sévère. Ils prisaient avant tout les belles ordonnances, comme en témoignent Saint-Eustache, Saint-Paul, l’Oratoire, la Sorbonne, le Val-de-Grâce. À leur école, mieux encore qu’à celle de Vouet, Le Nôtre apprenait à conduire toute construction selon les lois de la raison.

Cependant Jean Le Nôtre s’efforçait d’intéresser son fils aux travaux de sa profession. À mesure qu’il avançait en âge, André Le Nôtre saisissait mieux l’intérêt qu’il aurait à recueillir la survivance de son père. Il avouait qu’il y a dans le jardinage « matière à employer les qualités d’un peintre ». Il reprenait des idées qu’il avait entendu exprimer à Claude Mollet sur la nécessité de maintenir « les broderies, les palissades ou les portiques à l’échelle du jardin », sur l’agrément qui se trouve aux harmonies des tons obtenues par le choix des plantes. Si bien que Jean Le Nôtre put demander au roi Louis XIII pour André Le Nôtre la survivance de sa charge de jardinier ordinaire des Tuileries.

Il l’obtint le 26 janvier 1637. Ce document établit qu’alors André Le Nôtre a déjà quelque expérience dans l’art du jardinage. Le roi a reçu « bon et louable rapport de la personne de son cher et bien-aimé André Le Nôtre, de ses sens, suffisance, loyauté, prud’homie, expérience au fait des jardins ». Le brevet qu’il lui accorde l’institue non pas le successeur de son père, mais son collaborateur jusqu’au jour de sa mort.

Nous ignorons quel fut le premier jardin dessiné par André Le Nôtre ; mais c’est certainement aux Tuileries qu’il commença de s’intéresser à son art. Sans doute il y travailla de ses mains avant d’en transformer le plan. Il ordonnait la décoration de fleurs des grands parterres. Vers le même temps, il était promu « premier jardinier des jardins de Monseigneur, frère unique de Sa Majesté ». Gaston d’Orléans aimait les fleurs. Il eut à Blois un jardin de plantes « lequel, dit La Fontaine, on tenait pendant sa vie pour le plus parfait qui fût au monde. » Le Nôtre n’eut point à s’occuper de Blois, mais du Luxembourg.

Il y montrait des qualités et des aptitudes plus élevées que celles d’un simple jardinier, puisque la régente l’appelait à un nouvel emploi. « Aujourd’huy, deuxième décembre, mil six cent quarante trois, dit le brevet signé Louis et contresigné Guénégaud, le Roy estant à Paris, voulant qualifier et favorablement traiter André Le Nostre, jardinier des deux grands parterres de son palais des Thuilleries, en considération de ses services et de la grande capacité et expérience qu’il a à dessiner, Sa Majesté, par l’avis de la reine régente, sa mère, l’a retenu et retient en l’estat et charge de dessinateur des plants et parterres de tous ses jardins pour doresnavant l’y servir, en jouir et user aux honneurs et droits qui y appartiennent et aux gages de mil livres que Sa dite Majesté veut lui estre payés pour chacun an. » C’est l’acte décisif par où Le Nôtre sort de la condition de ses ancêtres, se fixe dans une profession dont il entrevoit la beauté, et trouve enfin l’emploi de son génie.

Trois ans auparavant, au mois de janvier 1640, Le Nôtre s’était marié. Il avait épousé Françoise Langlois, fille de François Langlois, sieur du Hamel, conseiller ordinaire de l’artillerie de France, gouverneur des pages de la grande écurie, et d’Antoinette Jacquy, son épouse. Le contrat de mariage avait été passé le 16 janvier par devant Jacques Morel et Jean le Vasseur notaires, « garde-notes du roi en son chastelet de Paris ». Les parents et les amis des deux familles y avaient comparu. C’étaient pour la plupart des officiers de la maison du roi ou des princes ; de nobles hommes ou de grands bourgeois. Françoise Langlois apportait en dot la somme de six mille livres. Jean le Nôtre et sa femme s’engageaient à remettre à leur fils, à la veille de ses épousailles, deux cents livres de rentes, rachetables en un seul payement pour la somme de trois mille six cents livres.

Le Nôtre a vingt-sept ans. C’est un beau cavalier, au visage fin, aux yeux clairs et bleus dans lesquels on lit l’enthousiasme, l’étonnement toujours renouvelé devant le charme des choses, et puis la décision d’en arrêter le rapide écoulement pour en fixer la beauté. C’est un jeune vainqueur. Rien de guindé en lui, rien du fonctionnaire plein de l’importance de sa charge ; mais, alors même que, sa perruque rejetée en arrière, il se penche sur les parterres pour y rectifier un alignement ou l’agencement des fleurs et des buis, il garde dans son agilité juvénile une charmante noblesse. Il possède à la fois le goût de la vie et le sens de la grandeur, allié à « une naïveté et à une vérité charmantes ». Sa « probité », son « exactitude », et sa « droiture » le faisaient aimer de tout le monde. « Jamais, dit Saint-Simon, il ne sortit de son état, et fut toujours parfaitement désintéressé. »

Fontaine de l’Encelade au coeur des jardins de Versailles créés par André Le Nôtre.

Timbre émis le 3 juin 2013 dans la série Jardins de France. Dessin de Noëlle Le Guillouzic |

|

N’allons pas nous imaginer un Le Nôtre géomètre : il a « grande capacité et expérience pour le dessin » comme disent ses brevets ; mais il manie la bêche, il remue la terre, il aime les fleurs odorantes et colorées et surtout les beaux arbres robustes et élancés qui montent d’un jet puissant vers le ciel et sont de vivantes colonnes.

La Fontaine nous confie que Racine aimait comme lui extrêmement les jardins, les fleurs et les ombrages, et que ces passions leur remplissaient le cœur d’un tendre émoi. Seulement les contemporains de Le Nôtre regardaient sans surprise les campagnes ombragées et fleuries, les champs, les ruisseaux et les bois, et ils ne s’étonnaient point des joies que la nature leur donnait. Démêlant même ce que cet état de sensibilité avait, on peut dire d’animal, ils ne cherchaient point à le cultiver ; ils gardaient leur complaisance pour les sites où l’art de l’homme était intervenu pour spiritualiser le paysage. Les classiques, ce sont des hommes pour qui les lois de l’esprit existent, et qui y plient toutes les œuvres qui sortent de leur imagination. Le Nôtre ne fait point autre chose. Les eaux, la terre, le feuillage et jusqu’au ciel sont par lui asservis aux lois de l’intelligence.

L’année 1640 qui vit le mariage de Le Nôtre fut celle où Nicolas Fouquet commença d’accommoder son domaine de Vaux. Il est très certain que Le Nôtre ne fit pas partie de la première équipe d’artistes et d’architectes conviés par le surintendant. Il ne fut appelé que beaucoup plus tard dans la vallée de l’Anqueuil et certainement pas avant 1656, date de l’accord entre l’architecte Le Vau et Fouquet. Avant cette date nous ne connaissons avec certitude aucune œuvre de Le Nôtre.

À Vaux, il entre vraiment en scène. Cependant, il y composa les jardins selon la méthode et dans la manière de ses devanciers. Il les surpassa seulement par la richesse de ses inventions et par sa science de la perspective. Il ne tenta pas plus qu’eux de dépasser les limites où la tradition l’enfermait. Il n’employa le plan vertical des arbres, sans Lequel il n’y a pas d’architecture végétale, que pour fermer son jardin, pour emprisonner la vue. Pour la conduire et la guider dans l’espace découvert qu’il se proposait de fleurir et d’orner, ne disposant point de murailles de verdure, il choisit l’élément dont les surfaces se détachent bien nettes : l’eau. Le long de l’allée centrale il fait courir deux ruisseaux que soulignent des bordures de gazon et dans ces ruisseaux il place des jets d’eau fort rapprochés les uns des autres, si bien qu’ils forment, selon l’expression de mademoiselle de Scudéry, comme une balustrade de cristal de chaque côté de l’avenue.

Ainsi Le Nôtre établit le squelette de sa construction. Tout autour s’ordonnent logiquement les parterres de fleurs et d’eau, les ronds-points, les tapis de gazon. Perpendiculairement à cette allée court un grand canal, et des cascades au-dessous des bois ferment l’horizon. Nul jardin, ni à Anet, ni à Liancourt, ni à Rueil, ne présente un ensemble aussi bien lié, ne donne une pareille impression d’unité.

Beaucoup d’auteurs ont écrit que Fouquet révéla Le Nôtre à Louis XIV. Ils ont exagéré, puisque Le Nôtre était depuis fort longtemps au service du roi, qu’il avait depuis dix-huit ans la charge de dessinateur des plants et jardins royaux et qu’il était depuis 1657 contrôleur général des bâtiments ; mais à Vaux, Louis XIV vit tout ce qu’il pouvait attendre de son serviteur.

À Versailles, le génie de Le Nôtre ne connaît d’autres obstacles que les résistances de la nature car tous les moyens matériels dont un homme du XVIIe siècle peut disposer pour aborder une telle lutte, Louis XIV va les mettre à la disposition de son jardinier. L’entente du roi et du dessinateur de son parc ne se dément pas un instant durant ce long et laborieux travail. Ce n’est pas une nouveauté de dire que Louis XIV aimait la grandeur par-dessus tout. Dès que Le Nôtre lui eut exposé ce qu’il pouvait entreprendre à Versailles, il déclara qu’il avait « du grand dans l’esprit » et fut conquis entièrement. Lafond de Saint-Yenne dit que l’estime de Louis XIV pour les hommes de génie allait jusqu’à la passion, et qu’il était passionnément attaché à Le Nôtre. En réalité quand il s’agit de la création de Versailles on peut dire que ces deux hommes n’en font qu’un. Le roi ne cherchait pas à inventer, mais il voulait tout comprendre et s’y appliquait avec acharnement. Il possédait « un heureux instinct qui lui faisait saisir toujours non seulement le bon et le meilleur, mais encore l’excellent. »

Louis XIV voulait une résidence magnifique. Il s’y connaissait en magnificence ; mais il était inhabile à en imaginer les détails et l’agencement. Il désirait que tout fût ordonné, hiérarchisé, que son esprit pût tout embrasser autour de lui ; mais il était impuissant à mettre de l’ordre, de la clarté, de l’intelligibilité dans le décor qui l’entourait. Il avait le goût de l’empire jusqu’à vouloir imposer sa domination au monde végétal. Le Nôtre lui donna, selon le mot de Saint-Simon, « ce plaisir superbe de forcer la nature que ni les guerres les plus pesantes, ni la dévotion ne purent émousser ».

On connaît l’enthousiasme du roi quand, sur le terrain de Versailles, Le Nôtre, pour la première fois, lui exposa ses projets. Le jardinier désignait l’emplacement d’un parterre, d’une avenue, d’un rond d’eau. Et chaque fois le roi enchanté l’interrompait, disant : « Le Nôtre je vous donne vingt mille livres ». Si bien que Le Nôtre s’écria avant d’arriver au bout : « Sire ! votre Majesté n’en saura pas davantage, je la ruinerais… » Louis XIV, qui, selon le mot de Primi Visconti, savait si bien faire le roi en tout, qui composait toutes ses attitudes et distribuait avec tant d’art ses paroles, son sourire, même jusqu’à ses regards, Louis XIV qui tenait à distance les plus grands seigneurs, à tel point dit Saint-Simon « qu’il fallait s’accoutumer à le voir si en le haranguant on ne voulait s’exposer à rester court », Louis XIV traitait Le Nôtre en ami, et souffrait de lui toutes les familiarités. Le Nôtre l’embrassait quand il le voyait partir en voyage ou en revenir, ou bien il lui tenait tête, osait le contredire s’il se croyait sûr de son fait ; et le roi cédait.

On cite les bontés et les attentions de Louis XIV pour Molière : c’était bien peu auprès de celles qu’il avait pour Le Nôtre. Le Nôtre touchait un traitement régulier de douze cents livres comme dessinateur des jardins royaux, un peu plus de quatre cents livres comme contrôleur général des bâtiments et environ neuf cents livres du chef de sa charge aux Tuileries. Mais, dès 1661, le roi enchanté de ses services lui faisait verser des gratifications et lui offrait des cadeaux de toute espèce. En 1670, il lui fit délivrer des lettres de noblesse et voulut lui donner des armes ; mais Le Nôtre répondit avec sa verve et sa modestie accoutumées qu’il avait les siennes : trois limaçons couronnés d’une pomme de chou, ajoutant : « Sire, pourrais-je oublier ma bêche ? N’est-ce pas à elle que je dois la bonté dont Votre Majesté m’honore ». Le roi prit texte de cette boutade et fit composer les armes de Le Nôtre, qui furent de sable à un chevron d’or accompagné de trois limaçons d’argent, les deux du chef adossés et celui de la pointe contourné.

Jardinier des Tuileries, Le Nôtre avait son logis dans l’un des bâtiments qui dépendaient de ce palais ; mais Louis XIV voulait l’avoir près de lui à Versailles, et quand il entreprit de faire construire une ville autour de son château, il lui donna une maison. Le Nôtre y fit de fréquents séjours. Le roi ne pouvait se passer de lui. En 1677 il alla jusqu’à le faire venir dans son camp devant Cambrai, en même temps que Le Brun et Van der Meulen. Le Nôtre voyagea en poste ; il fut logé chez le prince de Condé et partagea la vie du roi durant son séjour au camp. Quand la citadelle se fut rendue, Le Nôtre assista au défilé de la garnison à côté du monarque. Louis XIV avait mandé auprès de lui Le Brun et Van der Meulen pour qu’ils le représentassent dans le décor de son camp, mais c’était par amitié qu’il avait voulu voir Le Nôtre, pour parler avec lui, quelques instants, de ses bâtiments et de ses jardins. Quand il le congédia, il l’honora d’une embrassade en lui recommandant de se bien conserver.

Dès 1661 le roi travaillait avec Le Nôtre comme avec un de ses ministres, voulant être tenu au courant des moindres détails concernant les travaux, voyant et annotant tous les rapports qui lui étaient soumis, suivant avec passion les étapes du grand œuvre mené par son jardinier.

Il semble que l’ambition de Le Nôtre se soit exaltée à Versailles en proportion des difficultés qu’il trouvait devant lui. Pour encadrer le modeste château de Louis XIII, Boyceau et Jacques de Menours avaient exécuté des parterres en buis taillés « dont les dessins rappellent ceux des recueils de broderies et de dentelles gravés à Venise au XVIesiècle » ; mais une estampe de Gomboust montre que ces massifs étaient resserrés autour du château sur un très petit espace, que bornaient un bois et des fondrières. Le parc n’était qu’une garenne pour les plaisirs de la chasse. Quant au reste du pays, Saint-Simon n’exagère guère quand il dit que c’était « le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre parce que tout y était sable mouvant et marécage ». Colbert s’écrie « qu’il est impossible de faire une grande maison dans cet espace. Le terrain est serré par le village, l’église, l’étang. La grande pente des parterres et des avenues ne permet pas d’étendre ni d’occuper davantage de terrain, sans renverser tout, et sans faire une dépense prodigieuse. » De cette terre chaotique, Le Nôtre va faire la merveille d’ordre, de proportion, de clarté que nous connaissons.

L’ordonnance générale qui doit donner au paysage sa forme intelligible semble arrêtée dès le printemps de 1662. Mais chaque année elle recevra un développement, imprévu au premier jour. Les détails en seront constamment bouleversés. Le Nôtre a d’abord conçu Versailles, comme un parc fermé, plus grand certes que Vaux, que Rueil, que tous les parcs jusqu’alors tracés, mais cependant limités. Terrasses, escaliers, pentes douces ont réalisé l’unité du plan. Des allées d’arbres taillés, de hautes charmilles, conduisent l’œil aux bosquets, aux pièces d’eaux, points cruciaux de la construction. Une architecture végétale, toute nouvelle, tient l’œil et l’esprit prisonniers. Partout la terre ou l’eau, les murailles de verdure ou de marbre et le ciel. La réduction de tous les éléments du paysage à ces trois unités le rend immédiatement concevable et fait de sa beauté et de sa grandeur un domaine de l’intelligence.

André Le Nôtre. Chromolithographie de la fin du XIXe siècle |

|

Mais si reculées que fussent, à Versailles les bornes du parc, elles étaient encore trop proches. Le Nôtre n’hésita pas à les supprimer. Il créa le Grand Canal : exemple incomparable de l’aisance avec laquelle les hautes disciplines de l’esprit rapprochent de nous l’infini.

Jamais Le Nôtre ne réalisa une œuvre plus claire, et de proportions plus heureuses que les Tuileries. Il commença par dégager le terrain des bâtiments qui l’encombraient. Les bastions qui fermaient le parc du côté de la barrière et lui donnaient un air fortifié, disparurent. Leurs soubassements servirent à disposer l’harmonieux fer à cheval qui termine le jardin. Une esplanade de dimensions, parfaites s’étendit au pied du palais. Les charmilles et les rangées d’arbres plantés à 120 toises de là formèrent une perspective que Le Nôtre prolonge bien au delà du jardin, entre une double bordure de marronniers de l’Inde. Cette allée devait devenir dans la suite l’Avenue des Champs-Élysées. Elle est la véritable trouvaille de Le Nôtre aux Tuileries.

C’était un jeu pour le jardinier de Versailles de vaincre les difficultés provenant de la pente du terrain ; mais déjà il se révoltait contre les limites fixées à la vue, limites qu’acceptaient si facilement ses devanciers, et qu’il avait acceptées lui-même à Vaux. Aux Tuileries cependant les bornes s’imposaient plus impérieusement que nulle part ailleurs, puisque les murs du jardin étaient ceux de Paris. Peu importe à Le Nôtre. Sa pensée l’entraîne : il agrandit Paris pour étendre la perspective du parc.

L’avenue qui escalade la butte Marigny est née de la même inquiétude intellectuelle qui poussa Le Nôtre à creuser le grand canal de Versailles. Aussi reste-t-elle une des parties les plus significatives de son œuvre. Dans les parcs déjà anciens où le roi lui commande de travailler, sitôt qu’il intervient, naissent l’ordre, la clarté ; les bornes de l’horizon se reculent. C’est comme si l’harmonie du jardin se haussait d’un ton. Un paysage qui n’était agréable ou charmant prend tous les caractères de la beauté.

À Fontainebleau il simplifie les parterres, construit des bassins et des canaux qui forment les grandes lignes du parc et lui permettent de s’étendre tout en restant intelligible. À Saint-Germain, il crée les terrasses plantées d’ormes et de charmilles, où, selon l’expression de Saint-Simon, il semble avoir assemblé les merveilles de la vue. Sur les coteaux de Saint-Cloud, où il travaille pour Monsieur, se préoccupe-t-il de mettre ses jardins en harmonie avec la grâce molle et onduleuse des berges de la Seine ? Non point. Le premier souci de Le Nôtre est de faire disparaître la grande irrégularité du terrain et l’on ne s’explique pas, dit d’Argenville, comment « cet habile homme » a pu réussir à donner une telle impression d’unité dans un lieu qu’on a connu aussi mouvementé.

Mais son œuvre la plus importante après Versailles fut certainement Chantilly. Le Grand Condé l’y appela en 1663. Le Nôtre trouva sur les confins du Valois un pays très différent de Versailles et que la nature semblait avoir comblé de ses dons. Versailles était un désert, Chantilly au contraire offrait tout en abondance : futaies, eaux vives, terres fécondes. Aux charmes de ce paysage, Le Nôtre comprit qu’il ne pouvait ajouter qu’un attrait, celui de l’ordre. Il s’exerça à éliminer, à châtier et non plus à enrichir. Il ne se contenta pas de dessiner le jardin que lui demandait le prince, il agença la région tout entière. Il entreprit de mettre de la clarté jusque dans les forêts. Dans les halliers épais de Chantilly, au milieu desquels les meutes elles-mêmes hésitaient, les troupeaux de cerfs, dit le grand Condé, trouvaient des retraites jamais troublées par les chasseurs.

Le Nôtre ouvre des routes ; il perce les bois de telle façon qu’un chevreuil ne saurait plus s’y dissimuler. La forêt de Chantilly devient une sorte d’étoile. De son centre, d’immenses avenues, comme autant de télescopes, sont braquées dans toutes les directions si bien qu’au milieu des bois nous arrivons à en embrasser la totalité. Les arbres ne nous cachent plus la forêt. L’esprit prend possession de ce nouveau domaine. Tout se fait facile, intelligible.

Vaux, Versailles, Saint-Cloud, Les Tuileries, Chantilly peuvent être considérés comme des oeuvres types de Le Nôtre ; mais il dessina bien d’autres parcs. Tous les seigneurs de cette époque voulaient un jardin tracé sur ses plans. Il planta Choisy pour la grande Mademoiselle, Sceaux pour Colbert, Meudon pour Louvois. Il dessina Dampierre, si plein de noblesse, Pontchartrain, le jardin de l’évêché de Meaux, où devait vivre Bossuet, Bourges, Guermantes, Cramayel-en-Brie, Pinon et les avenues de la Mésangère demeurées presque intactes ; et Livry, et Montjeu, et Montdétour et Villers-Cotterêts, et Courances et Pomponne et vingt autres ! L’activité de Le Nôtre ne se bornait point à la France. Il avait planté à Belœil, en Belgique, un parc qui fut bouleversé au XVIIe siècle par le prince de Ligne. Le landgrave de liesse sut l’attirer à Cassel où il fit de beaux jardins sur les bords de la Fulda.

Le principal déplacement que se permit Le Nôtre fut son voyage en Italie. Il désirait depuis longtemps voir Rome. Architectes, statuaires, peintres français de ce temps considéraient l’Italie comme la terre nourricière de tous les arts et ne se croyaient pas instruits s’ils n’avaient séjourné à Rome et travaillé d’après les maîtres italiens. Le Nôtre partageait ces sentiments et sa modestie l’inclinait à dire que ses jardins étaient peu de choses auprès de ceux qu’on voyait à Frascati. Il sollicita donc de Louis XIV la permission de voyager en Italie et le roi lui en donna licence au mois de juin de l’année 1679.

On lui confia même une sorte de mission. Colbert avait fondé à Rome une académie destinée à recevoir de jeunes Français et à les pousser dans l’étude des arts. Charles Érard avait été chargé de la direction de cette académie. Le Nôtre devait fournir au Ministre un rapport sur l’état dans lequel il la trouverait. Il voyagea avec la duchesse Sforce, avec sa sœur la duchesse de Nevers, avec le duc de Nevers et avec le maréchal de Vivonne.. En arrivant à Rome, Le Nôtre « fut surpris de n’y rien trouver de ce qu’il avait imaginé ». C’est du moins ce que nous affirme son neveu Claude Desgots. Ce jeune homme était pensionnaire du roi à l’Académie de France. Pendant le séjour de Le Nôtre en Italie, il lui servit de truchement. Claude Desgots écrit pour expliquer les désillusions de son oncle. « Les Italiens n’ont point de jardins qui approchent des nôtres. L’art de les faire est un art qu’ils ignorent absolument » et il ajoute que « Le Nôtre admira leurs places publiques, les belles fontaines qui y sont en grand nombre, leurs magnifiques églises, plusieurs palais, les superbes tableaux et les fameuses statues qui charment les véritables connaisseurs ».

Le Nôtre fut accueilli à Rome par le duc d’Estrées qui lui donna sa maison. Le pape Innocent XI voulut le voir dès son arrivée. Le Nôtre se rendit à l’audience accompagné de son neveu Desgots. « Après les génuflexions, dit Desgots, le pape le fit lever et demanda à voir les plans de Versailles dont il avait beaucoup entendu parler, on les lui montra et Sa Sainteté fut étonnée de la quantité de canaux, de fontaines, de jets d’eau et de cascades ; elle crut qu’une rivière fournissait cette prodigieuse abondance d’eau ; mais sa surprise redoubla quand on lui répondit qu’il n’y en avait point, que l’on avait fait un nombre infini d’étangs et que par des conduits et des tuyaux, on faisait venir les eaux dans de grands réservoirs. Cela coûte donc des sommes prodigieuses ? dit alors le pape. Saint-Père, cela ne passe pas encore deux cent millions. À cette réponse la surprise de Sa Sainteté augmenta à tel point qu’il serait difficile de la décrire. Le Nôtre alors s’écria : Je ne me soucie plus de mourir, j’ai vu les deux plus grands hommes du monde : Votre Sainteté et le roi mon maître. — Il y a grande différence, dit le pape, le roi est un grand prince victorieux ; je suis un pauvre prêtre serviteur des serviteurs de Dieu, il est jeune, je suis vieux. Le Nostre, charmé de cette réponse, oublia qui la lui faisait et frappant sur l’épaule du pape lui répondit à son tour : Mon révérend Père, vous vous portez bien et vous enterrerez tout le Sacré-Collège. Sa Sainteté qui entendait le français rit du pronostic. Le Nostre, charmé de plus en plus de !a bonté et de l’estime particulière qu’elle témoignait pour le roi, ne consulta plus que ses entrailles ; il était si fort dans l’habitude d’embrasser ceux qui publiaient les louanges de son Maître, qu’il embrassa le pape. »

Le grand bassin de Chantilly, au coeur des jardins de Versailles créés par André Le Nôtre.

Timbre émis le 3 juin 2013 dans la série Jardins de France. Dessin de Noëlle Le Guillouzic |

|

Cette visite fit beaucoup de bruit dans le monde. De retour chez lui, Le Nôtre écrivit à son ami Bontemps, « et lui fit un détail exact de cette conversation ». Louis XIV ne manquait pas de demander à son premier valet de chambre des nouvelles de Le Nôtre et Bontemps lisait au roi les lettres qu’il recevait de Rome. Celle-là fut lue un matin au petit lever. Le duc de Créquy qui se trouvait là dit qu’il gagerait mille louis contre un que la vivacité de Le Nôtre n’avait pu aller jusqu’aux embrassements. « Ne pariez pas, lui répondit le roi, quand je reviens de campagne, Le Nostre m’embrasse, il a pu embrasser le pape. »

Saint-Simon a résumé en une phrase cette anecdote qui nous éclaire sur la nature spontanée, la vivacité chaleureuse et la bonhomie de Le Nôtre. Le pape en fut charmé. Il voulut le revoir et lui ordonna de refaire à la mode française les jardins du Vatican. Les princes romains suivirent l’exemple d’Innocent XI. Le Nôtre donna les plans des jardins de la villa Pamphili et de la villa Ludovisi et certainement de beaucoup d’autres parcs qui portent encore la marque de son génie.

Si l’on compare le bosquet de la salle de bal que Le Nôtre dessina à son retour, à ses œuvres précédentes, ou le parc de Pontchartrain à celui de Saint-Cloud, de Chantilly ou de Meudon, on ne voit pas très clairement ce que ce séjour en Italie ajouta à son génie. Il rapporta de Rome quelques belles pièces destinées à enrichir les collections du roi et les siennes propres des tableaux, des statues antiques et des médailles mais nulle invention nouvelle, rien qui modifiât son art.

Comme Louis XIV lors du retour de Le Nôtre distribuait les charges de la maison de la Dauphine, il lui donna celle de Maître d’Hôtel. C’était une charge négociable qu’il dut revendre. Les libéralités du roi ne s’arrêtèrent point là et les marques de son contentement devaient se suivre jusqu’à la mort de Le Nôtre. La même année 1680, il lui donnait une pension de trois mille livres, pension qui fut bientôt doublée. L’année suivante, il le faisait chevalier de Saint-Lazare, en même temps qu’il l’envoyait siéger à l’Académie d’architecture.

Le Nôtre porta la croix de cet ordre jusqu’au jour où il fut supprimé. Alors il fut nommé chevalier de Saint-Michel. Et Louis XIV lui permit par une grâce particulière « de porter la croix dudit ordre attachée sur l’estomach, avec un ruban de bleu céleste, pour que cette marque d’honneur et de distinction fît connaître la satisfaction qu’il avait de ses services ». Cependant, si l’on en croit Claude Desgots, le désir de Louis XIV de conduire lui-même les travaux de ses maisons et de ses jardins ne fut pas étranger à la décision que prit Le Nôtre, vers 1693, de se démettre de ses charges. « Il ne trouvait pas que le plus grand roi du monde sût l’art des jardins aussi parfaitement que lui et le disait sans se contraindre ; il disputa quelque temps, mais voulant mettre une distance entre la vie et la mort, il résolut de se retirer et en demanda la permission. »

Quoi qu’il en fût, il ne peut être question de disgrâce. Claude Desgots lui-même conte que Sa Majesté combla Le Nôtre de bontés et ne fit droit à sa demande qu’à condition qu’il suivrait l’ordre qu’elle lui donnait de la venir voir souvent. Pour lui faciliter ses séjours à la cour, Louis XIV lui fit donner un appartement au Grand Commun, une chambre a Trianon. Le roi avait coutume de l’y loger.

Le Nôtre se préoccupait d’assurer la survivance de sa charge aux Tuileries à Armand Mollet, descendant de son maître Claude Mollet. Il en eut permission au mois d’avril 1692. Le même jour, un brevet signé du roi et de Phélypeaux donnait à deux de ses neveux, Claude Desgots et Jean-Michel Le Bouteux, sa succession dans la charge de dessinateur des plants et parterres des jardins royaux. Le 24 août 1693, le roi, en considération des services rendus par Le Nôtre dans ses bâtiments, et désirant même « faire passer à sa femme la grâce qu’il voulait lui faire » signait un brevet de six mille livres de pension annuelle, réversible à sa veuve au jour de son décès.

Versailles, Chantilly, Saint-Cloud, les Tuileries, Meudon, le Vatican, les montagnes abaissées, les fleuves détournés de leurs cours, les forêts policées : notre imagination ne peut concevoir la tâche de Le Nôtre que comme un travail de Titan. Les dernières pages de sa biographie vont cependant nous dire quel homme simple il était demeuré.

Ses portraits les mieux connus, ceux de Carlo Maratta, datent de cette époque. Ils le représentent la figure pleine, superbement encadrée par la perruque qui ajoute encore de la dignité au large front. Les yeux clairs dont on sent le regard frais comme ceux des enfants, conservent au visage une jeunesse et une ingénuité inaltérables. Le nez busqué lui donne une apparence de ténacité. La bouche plissée d’un bon sourire et le double menton trahissent la bonhomie du personnage, auquel ni la croix de Saint-Lazare ni la cravate de dentelles, ni les chamarures n’arrivent à conférer cet air d’importance et cette morgue qu’on voit à tant de portraits officiels. C’est l’homme qui « en toute occasion, loin de se méconnaître, se rappelait son origine avec une simplicité noble que l’on conserve rarement dans la fortune » Ainsi s’expriment en même temps les images de Carlo Maratti et la relation de Claude Desgots.

Voici Le Nôtre retiré de la Cour, déchargé de ses fonctions et qui veut, selon le conseil du sage, « vivre entre ses parents le reste de son âge ». Ses parents, ce n’est plus que sa femme, Françoise Langlois, son beau-frère, le sieur de Reddemont, sa belle-sœur, ses neveux et nièces Desgots, Bouchard, Freret, Le Bouteux et le Prince.

Le Nôtre a perdu son père le 8 décembre 1655. Dès cette époque sa mère est venue vivre auprès de lui, dans son appartement des Tuileries, mais elle est morte elle-même au mois de mai 1675. Jean Le Nôtre et sa femme reposent à Saint-Roch et près d’eux dorment les enfants d’André Le Nôtre, car il y a dans sa vie d’apparence si unie, si facile, le plus angoissant des drames. Il a eu trois enfants, qui lui ont été enlevés tous les trois ; alors, il a en quelque sorte adopté les enfants de ses sœurs. C’est d’eux qu’il est entouré ; il fait leur fortune, sollicitant pour eux auprès du roi, des ministres et des princes.

Dans la maison, c’est la dame Le Nôtre qui veille à la bonne gérance et à la fortune. « Elle tient la main, selon les termes employés par Le Nôtre, à la conservation du bien qu’ils ont » et sait même l’accroître « par sa bonne conduite, économie et épargne », lui de son propre aveu « ayant toujours été incliné ordinairement à force dépenses pour son cabinet de curiosités ; sans songer à conserver et peu jaloux du bien, mais seulement de la gloire et de l’honneur ». Ce bien était assez considérable, les revenus d’André Le Nôtre s’élevant à près de trente-cinq milles livres.

Du chef de son père il avait hérité de plusieurs maisons et de grands terrains situés au Faubourg Saint-Honoré. Françoise Langlois tenait de ses parents des propriétés plus importantes encore. Une grosse part de ces revenus était destinée aux bonnes œuvres. Le Nôtre avait la réputation d’être un homme très charitable, dans un siècle où cette vertu était commune et n’attirait guère l’attention. Il logeait une pauvre vieille femme dans un réduit qui déparait sa maison des Tuileries, et qu’il ne laissa jamais abattre bien qu’il fût signalé sur les plans même comme constituant un danger de feu.

Le jardinier de Louis XIV avait emporté dans sa retraite des amitiés illustres et nombreuses. Il les énumère lui-même dans une lettre à Pontchartrain. « Les amis, écrit-il, sont les amis, j’en ai beaucoup qui me font maintes et maintes caresses, testes couronnées, principautés, cardinaux archevêques, chanceliers, premiers présidents, intendants des finances et trésoriers de l’épargne. »

Le créateur de Versailles employait ses loisirs à dessiner des perspectives de parcs, des termes, des vases, des parterres, des fontaines, des cabinets de feuillages. Bachaumont qui fut élevé à Versailles au Grand Commun, dans l’appartement voisin de celui qu’occupait Le Nôtre, avait conservé le souvenir « du plus agréable vieillard qui ait peut-être jamais été, toujours gaillard, propre, bien mis, d’un visage agréable et toujours riant. « Je voyais, écrit le chroniqueur, M. Le Nostre produire comme par enchantement sous mes yeux des choses dessinées avec une rapidité inconcevable, et que M. Le Nostre abandonnait aussitôt. Le parquet était jonché de dessins représentant des jardins, et la belle couleur verte dont ils étalent enluminés faisait ma joie. »

À Paris, Le Nôtre aimait à se promener au bras d’Armand Mollet, dans le petit jardin à fleurs des Tuileries qui avoisinait son logis, se rappelant auprès de son successeur les propos désuets du vieux Mollet, lequel l’avait jadis initié à l’art du jardinage. Jusqu’aux derniers jours, on le vit, vêtu d’un justaucorps de drap brun garni de boutons et de petits galons d’or, et d’une veste de même drap discrètement brodée d’or sur le devant, aller et venir sans peine par la ville pour vaquer à ses affaires.

Un jour d’hiver de l’année 1700, exactement le 28 février, bien que se trouvant en parfaite santé, mais « considérant qu’il n’y a rien de plus certain que la mort, et rien de plus incertain que l’heure d’icelle », il se rendit en la maison de Maître Clément, notaire au Châtelet de Paris, et lui dicta son testament :

« Premièrement, comme chrestien, catholique, apostolique et romain, il recommande son âme à Dieu, créateur du ciel et de la terre, à la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, à saint André, son patron et à tous les Saints et Saintes du Paradis implorant leurs intercessions auprès de Sa divine Majesté, afin que son âme séparée de son corps, elle soit colloquée au rang des bienheureux dans le Saint Paradis. » Puis il exprima sa volonté d’être inhumé dans la chapelle de Saint-André, érigée par lui dans l’Église de Saint-Roch, « avec le moins de cérémonye que faire se pourra, et sans qu’il soit mis aucunes, armoiries à la dite chapelle, ni qu’il lui soit donné le tiltre de messire. Il ordonna que pendant les trois premiers jours de son décès, il soit dit et célébré à l’intention et pour .le repos de son âme par chacun des dits trois premiers .jours, le nombre de vingt-cinq messes basses en chacune des Eglises de Saint-Roch, des Feuillans, des Jacobins et des Capucins de la rue neuve Saint-Honoré, qui composent ensemble le nombre de trois cents messes, priant les prêtres qui les célébreront d’invoquer en chacune d’icelles la Vierge d’estre son avocate. »

Cinquante livres devaient être distribuées aux pauvres le jour de son enterrement. Il partageait sa fortune entre sa femme et ses neveux, faisait des legs à ses parents, à ses amis, à des domestiques vieillis à son service, chargeait son ami Leriche de vendre ses collections et son beau-frère Reddemont de conseiller sa veuve, de l’assister de ses avis et de tenir la main à l’exécution de ce testament. Le Nôtre laissait plus de cent mille livres, soit en espèces, soit en nature.

Parc et château de Versailles : le bassin d’Apollon, le Tapis Vert, le bassin de Latone |

|

Cette précaution prise et ayant mis dans ses affaires l’ordre qu’il souhaitait, Le Nôtre continua sa vie, conservant toujours, dit Dangeau, « son esprit et son beau goût ». Au mois de juillet, il alla à Marly voir le roi qui lui fit l’accueil le plus honorable. Louis XIV voulut lui montrer les nouveaux jardins et, raconte Dangeau, « le fit mettre dans une chaise roulante comme la sienne ». Des Suisses les traînaient et M. Le Nostre disait : « Ah ! mon pauvre père, si tu vivais et que tu pusses voir un pauvre jardinier comme ton fils se promener en chaise à côté du plus grand roi du monde, rien ne manquerait à ma joie ! »

Trois mois plus tard, le 15 septembre 1700, à quatre heures du matin, Le Nôtre mourait assisté de l’abbé François Trouet, prêtre sous-vicaire et Porte-Dieu de la paroisse royale de Saint-Germain-l’Auxerrois, de sa femme, de son beau-frère et d’Armand Mollet. Le jeudi 16 septembre 1700, à six heures du soir, l’office des Morts fut chanté en l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois devant la dépouille mortelle du grand jardinier. Puis son corps fut porté en carrosse à Saint-Roch où il fut inhumé dans la chapelle Saint-André. Sur son tombeau, on plaça le buste exécuté par Coysevox et l’on grava cette épitaphe :

« À la gloire de Dieu !

« Ici repose le corps d’André Le Nostre, chevalier de l’ordre de Saint-Michel, conseiller du roi, contrôleur général des bâtiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France, et propose à l’embellissement des jardins de Versailles et autres maisons royales. La force et l’étendue de son génie le rendaient si singulier dans l’art du jardinage, qu’on peut le regarder comme en ayant inventé les beautés principales, et porté toutes les autres à leur dernière perfection. Il répondit en quelque sorte, par l’excellence de ses ouvrages, à la grandeur et à la magnificence du monarque qu’il a servi et dont il a été comblé de bienfaits. La France n’a pas seule profité de son industrie, tous les princes de l’Europe ont voulu avoir de ses élèves et il n’a point eu de concurrent qui lui fût comparable. Il naquit en l’année 1613 et mourut dans le mois de septembre de l’année 1700. »

La vie de cet homme, insigne par son talent, se confond avec mille autres vies semblables de bourgeois de Paris au XVIIe siècle. Quant à son oeuvre, elle est commandée par les mêmes puissances qui déterminent alors toutes les entreprises françaises. Le Nôtre a réalisé à Versailles l’ordre supérieur que Corneille a mis sur la scène, Bossuet dans une oraison, Descartes dans la philosophie du jugement, Molière dans la critique des mœurs.

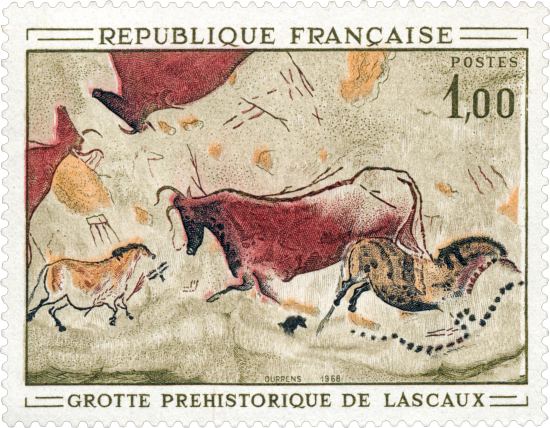

Grand aurochs de la salle des Taureaux au sein de la grotte de Lascaux

Grand aurochs de la salle des Taureaux au sein de la grotte de Lascaux Henri Breuil. Timbre émis le 17 octobre 1977 dans la série

Henri Breuil. Timbre émis le 17 octobre 1977 dans la série